男性の巻き込み

男性が8割を占める組織において女性活躍推進を推進するためには、まずは男性社員の意識を変化させることが重要であるとの認識に立ち、他の企業に先駆けて、2008年より「男性管理職研修」を行ってきました。

さらに、妊娠・出産、育児などのライフイベントを迎えた女性社員が、制度を利用しやすく、働き続けることのできる職場環境を実現するためには、男性社員にもワーク・ライフ・バランスの向上を「自分ごと」として捉えてもらう必要があると考え、「介護離職防止」や「男性育休取得促進」にも積極的に取り組んできました。

「男性を巻き込む」取り組み

ダイバーシティマネジメント研修

女性社員や育児中の若手社員等を部下に持つ男性管理職社員を対象に、部下の個性や強みを引き出すコミュニケーションやハラスメントにならない指導方法について研修しています。面談のロールプレイに加え、心理的安全性の確保に向けた意識啓発などの内容を取り入れ、日常の実務に活かせるようなカリキュラムとしています。

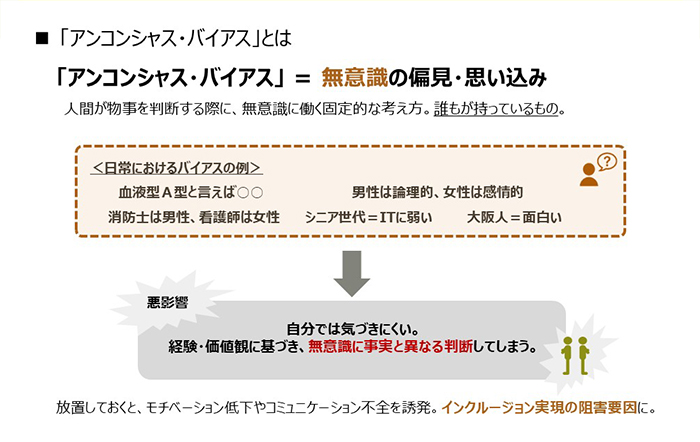

アンコンシャスバイアス研修

全社員を対象として、アンコンシャスバイアスをテーマにしたeラーニングを実施し、無意識に男女の性別的役割分担を決めつけてしまうことのリスクについて学ぶ機会としました。また、入社3年以内の若年社員を対象とした研修のテーマの一つとし、誰もが違いを認め合うことのできる職場・社会の実現に繋げるための意識啓発を行っています。

全社員向けに実施したeラーニングより一部抜粋

両立支援セミナー

育児休業中の女性社員とそのパートナーが共に参加するセミナーを開催し、家庭内での家事分担やワークライフバランスの在り方を考える機会を提供することで、共に支え合い、復職後のキャリア構築に向けて、夫婦が互いに協力できる体制作りを促しています。

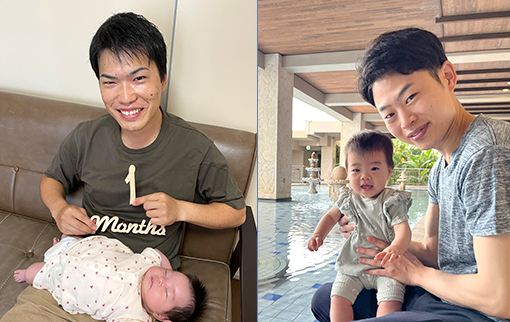

男性の育児支援

新たに子供が生まれる男性社員に「パパの育児と仕事 両立サポートBOOK」を配付し、育休取得に向けた準備、育児関連制度の活用、育休中の過ごし方などを提案しています。また、育児休業期間の一部を有給化し、分割取得も可とすることで、個別のニーズに合わせた柔軟な育休取得を支援しています。

さらに、育児を理由として、「両立支援フレックスタイム制度」や「テレワーク」の日数拡大を適用することができ、日常的な家庭参画が可能となるよう選択肢を広げています。

介護離職の防止

社員自身が一人で抱え込まずに、会社や地域と連携しながらサポート体制を構築できるように多様な支援体制を構築しています。

介護中の社員本人への支援だけでなく、周りで支える上司や同僚の意識啓発にも注力し、「介護はお互い様。しない、させない介護離職!」を合言葉に、互いに支え合える風土醸成を行っています。

Pick up

「介護」への取り組みが

男性の両立意識の向上に有効と認識

専門部署の発足当時、「家庭のことは女性の役割」とのイメージが強く、ワーク・ライフ・バランスの向上は女性社員だけの課題と思われていました。

しかし、女性社員へのヒアリングを通して、制度整備の要望が多かった「介護」についての検討を進めていく中で、男性社員も「介護」を身近な課題として捉えていることが分かりました。

このことから、女性活躍推進を加速させていくためには、男性を巻き込むことが重要だと考え、2010年から「仕事と介護の両立支援」を本格的に開始しました。