有機フッ素化合物を含む汚染地下水の拡散防止技術を開発

2024年9月18日

大成建設株式会社

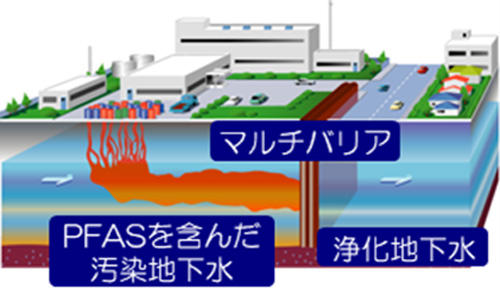

大成建設株式会社(社長:相川善郎)は、汚染物質を含む地下水を地中で浄化し拡散を防止できる透過性地下水浄化壁工法「マルチバリア※1」(図1参照)に用いる有機フッ素化合物(以下、PFAS類)に対応したバリア材※2を開発し、その効果を確認しました。本技術は揚水や水処理を必要とせず、PFAS類等で汚染された地下水を長期間にわたりメンテナンスフリーで拡散防止することができるため、コスト低減を図りながら飲料水源の保全や敷地外への汚染物質の拡散を防止することが可能となります。

PFAS類は自然環境下で分解されにくく、蓄積しやすいことから、「永遠の化学物質」などと称され、国内外で製造・使用等が規制されつつあります。炭素とフッ素が結合して生成されるPFAS類のうち、ペルフルオロオクタンスルホン酸(以下、PFOS)やペルフルオロオクタン酸(以下、PFOA)は、撥水剤、ポリマー加工助剤、界面活性剤、半導体用反射防止剤などに広く利用されてきました。しかし近年、自然環境への残留性、人体の健康や生態系への影響が懸念されるようになり、POPs条約※3でPFOSとPFOAは既に廃絶や制限対象となっています。わが国においても公共用水域や地下水からこれらの物質が検出され社会問題化しつつあります。環境省による令和4年度のPFOS及びPFOAに関する調査結果※4では、指針値(暫定)(PFOSとPFOAの合計値で50ng/L以下)※5を超過した地点は16都府県で111地点に上り、このうち地下水での超過事例が74地点を占めていると報告されています。

このような汚染地下水の拡散を防止する一般的な対策としては、汚染地下水を揚水して処理する「バリア井戸」があります。しかし、この方式では揚水および地上に設置する処理設備を長期にわたり常時稼働させる必要があることから、処理コストの増大が課題となっています。

これに対し、当社では地下水に含まれる汚染物質を分解・吸着することが可能な浄化壁を地中に構築する「マルチバリア」を1997年に開発して以来、数多くの導入実績を積み重ねてきました。マルチバリアは地下水の揚水が不要でメンテナンスフリーのため、汚染地下水の拡散防止対策を導入から維持管理までのトータルコストで安価に実施できます。

そしてこの度、当社ではPFAS類を対象としたマルチバリアに用いる新たなバリア材について、高い拡散防止効果を有していることを室内カラム試験※6により確認しました。

PFAS類に対応するバリア材の性能確認結果は以下のとおりです。

- 1

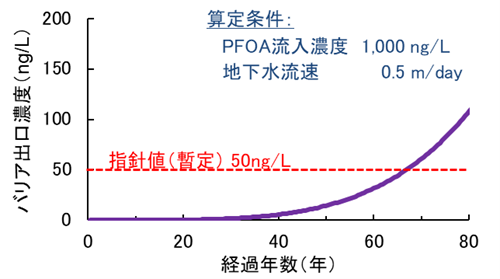

PFAS類の高い吸着性能を発揮(図2参照)

地下水の透過性を保つ透水性母材とPFAS類吸着剤を組み合わせたバリア材をカラムに充填した模擬マルチバリアに、指針値(暫定:50ng/L)の約10倍のPFASを含有した実地下水を通水したところ、分析定量下限値の0.1ng/L程度と極めて低濃度までPFAS類を除去でき、選定したバリア材が高い浄化性能を持つことを確認しました。 - 2

吸着効果を長期的に維持(図3参照)

PFAS類を対象としたマルチバリアを下記の設定条件で構築した場合の耐用年数を試算した結果、60年以上にわたる長期の拡散防止効果が期待できることが示されました。

・汚染地下水中のPFOA濃度:1,000ng/L(指針値(暫定:50ng/L)の20倍相当)

・地下水流速:比較的速い0.5m/day(砂層・砂礫層など)

・マルチバリアの壁厚:1m

今後当社は、今年度中に実サイトでの実証試験を予定しており、バリア材を着脱可能なマルチバリア(特許出願済)の適用も検討しています。PFAS類を対象物質としてマルチバリアのラインナップに加えることで、地下水中の汚染物質に対するマルチバリアの適用範囲の拡大を図り、引き続き地下水環境の保全に貢献してまいります。

- ※1

マルチバリア:

様々な汚染物質の拡散を防止するために開発された透過性地下水浄化壁工法。1997年に国内で初めて電子部品工場の汚染地下水拡散防止工事として適用した。それ以来、さまざまな物質に対応した浄化材や吸着剤を開発し、地下水の揚水が不要でメンテナンスフリーの地下水拡散防止対策として数多くの実績を積み重ねてきた。 - ※2

バリア材:

マルチバリアを構築するための地中壁に充填する材料。PFAS類を対象としたバリア材は、地下水の透過性を保つ透水性母材とPFAS類吸着剤を組み合わせて使用します。 - ※3

POPs条約(残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約):

POPsはPersistent Organic Pollutants(残留性有機汚染物質)の略で、難分解性、高蓄積性、長距離移動性、有害性(人の健康・生態系)を持つ物質のことを指します。POPsによる地球規模の汚染が懸念されることから、「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約」(POPs条約)が採択され、わが国も批准しており、2004年5月に発効している。 - ※4

令和4年度のPFOS及びPFOAの調査結果:

水質汚濁防止法の規定により、都道府県は公共用水域及び地下水の水質の汚濁の状況を常時監視しており、毎年度、公共用水域及び地下水の水質測定結果を取りまとめ、環境省に報告している。PFOS及びPFOAについては地方公共団体から環境省に報告のあった調査結果を取りまとめており、38都道府県、1,258地点で調査され、16都府県、111地点で指針値(暫定)を超過した。 - ※5

指針値(暫定):

「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の見直しについて」(第5次答申:2020年5月)において、ペルフルオロオクタンスルホン酸(以下「PFOS」という。)及びペルフルオロオクタン酸(以下「PFOA」という。)を人の健康の保護に関する要監視項目に位置づけ、指針値(暫定)として「0.00005mg/L以下(=50ng/L以下)」の値を設定することが適当とされた。 - ※6

室内カラム試験:

直径10cmの円筒容器に、高さ10cmでバリア材を充填した「模擬マルチバリア」に対して指針値(暫定)の約10倍のPFASを含有した実地下水を、0.1m/dayの速度で通水し、模擬マルチバリア透過後のPFAS濃度を計測した。