地山探査装置

シールド機鋼殻と地山との距離を掘進しながら連続的に測定

お客様のメリット

- 社会的に大きな問題となる陥没事象の発生を防止できます。

- 崩壊性の高い地山で曲線施工する場合は、余掘り量の確認にも利用できます。

技術の特徴

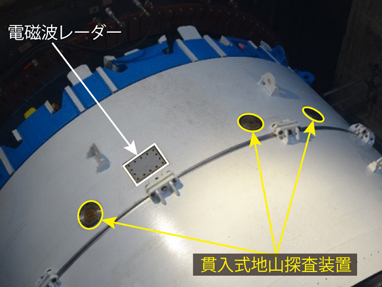

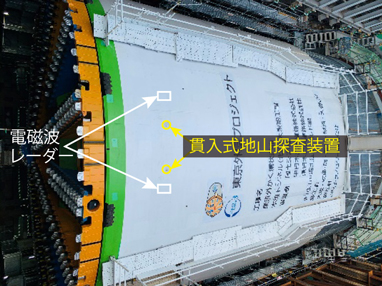

密閉型シールド工事では、地山の状態を直接的に把握できないため、排土量や掘進データなどのモニタリングデータや、掘進停止中にシールド機から地山に測定装置(貫入式地山探査装置)を貫入させて地盤の緩みの有無を確認しています。

非接触型の「超音波式地山探査装置」や「電磁波レーダー式地山探査装置」をシールド機に装備することで、連続的かつ定量的に地山の空隙量を測定することを可能としました。

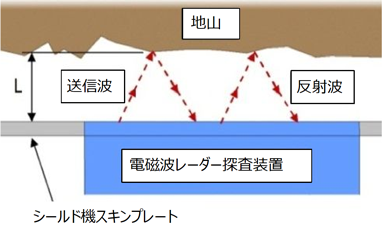

- 非接触による測定原理

- シールド機により切削した部分と、未切削の地山部分では、インピーダンス(波動の伝搬のしやすさを数値で表したもの)が異なるため、その境界で反射が生じます。波動を発信してから反射波を受信するまでの時間と、シールド機外周にある媒質の伝播速度(超音波式)や電磁波速度(電磁波レーダー式)から、地山までの距離を推定することができます。

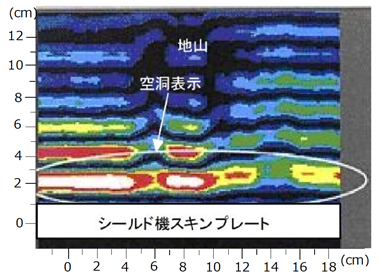

- 連続測定による効果

- 砂礫地盤では、シールド機が通過する上方に巨礫があると、カッターで掻込み大きな空隙が発生することがあります。このような場合でも、地山探査装置で連続的に地山との距離を測定していれば、空洞の発生を定量的に検知でき、シールド機が通過するまでの間に充填することが可能になります。

実績・事例

- 東京外かく環状道路 本線トンネル(北行)大泉南工事

- 名古屋中央雨水幹線下水道築造工事(その2)